Autumnal

Samantha Watson

―――――

――

どうやって宮殿に帰ったのか分からない。

ただ最後に見た記憶は鮮烈過ぎるほど美しい白色をした骨の一部。

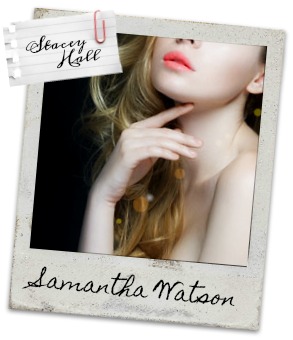

「この顏に見覚えは?」

どこか苦しそうに…あるいは同情しているのかもしれない。秋矢さんが眉を寄せて一枚のパスポート写真のコピーを俺に見せてくれた。

「ステイシー……」

そこには覚えのある柔らかな笑顔を浮かべる美しい顔に見事なブロンド。蒼い瞳のステイシーが居た。

見間違いなくそれは彼女のもので

だけど名前が―――

「Samantha Watson?」

「ええ。白骨化した遺体は歯型からサマンサ・ワトソンと判明しました。五年前渡来した地学博士で行方不明になっていました。

何故あなたがこの女性を?」

秋矢さんの質問の意図が読めず俺は困惑するばかりだった。

「え……?だって彼女はステイシー・ホール(Stacey Hall)ですよ……?顏も―――あと指輪も……!あれが何よりの証拠だ!

俺が贈ったんだ、間違いない。

それにステイシーは地学博士なんかじゃない。人材派遣会社に勤める社員だった」

「あなたには偽名を名乗っていたのでしょうね。

恐らく職業や身分も偽っていた可能性はあります」

秋矢さんの温度のない声を聞いて、俺は目だけを上げた。

P.411

「何故―――偽名を使う必要が……?」

「さぁ…私にも分かりませんが。

詳しいことは分かりませんが、英国領事館の人間の話では遺体は死後3~5年は経っているようで

発見された遺体の首の骨が不自然に折れていたこと、

さらには市街地から遠く離れた砂漠に遺棄されたことから

恐らく

何者かによって殺害されたようだ――――と」

殺 害 サ レ タ

秋矢さんの言っている意味がまるで理解できない。

……分からない

分からない

-ワ カ ラ ナ イ

彼女が何故偽名を名乗ったのか、何故地学博士なんて身分を偽ったのか……

いや、偽られたのは俺の方かもしれない。

彼女はステイシーではなく、本当はサマンサかもしれないし人材派遣会社の社員ではなく地学博士かもしれない。

けれど

俺にとってそんなことどうでも良かった。

例え彼女が何者であっても――――

俺の傍に居なくても、

願うのはただ一つ、

地球のどこかで生きて、ずっと笑っていてほしかった。

何故彼女は殺された―――

それだけが

知りたい。

P.412

ステイシー……いや、サマンサ……?どちらか分からなかったけれど、俺の前ではステイシーだった。

彼女の遺骨の一部が小さな骨壺に収められ、俺が贈ったリングが遺品として俺の手元に戻ってきたのは

遺体発見から一週間後だった。

彼女のためにちゃんとしたお葬式をあげたかった。

ステイシーは身内らしい身内は誰一人として居らず、“サマンサ・ワトソン”の国籍はイギリスだが、俺は彼女と暮らしたマンハッタンのアパートメントの下にきちんと埋めてあげたかった。

彼女がステイシー・ホールとして確かに存在していた、と言う証を―――残してやりたかった。

けれど俺は生前のステイシーを知る数少ない人間の一人。当然カーティアを出国することは許されず、

言葉は悪いが重要参考人の一人だ。

―――彼女の遺骨は英国領事館と地元警察の手によって持ち去られ、さまざまな分析をされたが

秋矢さんが言った通り、首の骨が異常な角度で曲がって折れていたこと、それが死因になったこと以外は誰も真相を解明することができなかった。

「この国の科学捜査では限界があります。骨の一部を米国の科学捜査研究所に送りました。

何らかの証拠が残っているかもしれません。

結果が分かるのは二週間ほど掛かるかと」

秋矢さんの言葉に唇を噛んだ。

血が出る程、強く―――

何故……何故、

今すぐにでも分析して死因を解明してほしいのに、カーティアの捜査ですらすでに一週間以上も経っていると言うのに!

「時間」と言う名の敵が「時」と言う名の魔物が俺を邪魔する。

気付いたら

月はすでに12月も半ば―――

クリスマスを直前に控えていた。

P.413

『I promise to come home by Christmas day.

(約束するわ。クリスマスまでには帰るって)』

嘘 つ き

君は最初で最後の嘘をついて

俺の前から永遠に消えた。

嘘つき

嘘つき

ウソツキ

でもね

たとえ名前を偽られようと、職業を偽っていようと、そんなの俺には関係ないんだ。

全部赦すから

だから

戻ってきてよ

P.414

ここに来たばかりのとき、秋矢さんはカーティアは年中同じ気候で過ごしやすい、と言っていたが

この日は朝からとても冷え込んだ。

とてもじゃないが朝食なんて摂る気にもなれなかったが、

「コウ、ここずっと何も食べてないじゃない。

少しは栄養をつけないと倒れてしまいますわ」

マリアさまに半ば強引に朝食に連れ出され、仮にも皇女さまのありがたい申し出を断ることもできず

しぶしぶといった感じで俺は広間に出向いた。広間には俺とマリアさま以外誰もいなかった。

そのことにほっとする。

今は―――オータムナルさまのお顔をまともに見れない気がした。

事実、彼とはここ数日間顏を合わせていない。

と言うか俺が部屋に引き籠っているせいだと思うけど。

そうでなくても会いにこないということは―――彼もこの状況に戸惑っているのだろう。

それとも―――俺がまだステイシーを愛している、と思っているのか……

それは事実だが、そうではない。

複雑なんだ。

ただ今は

やり場のない悲しみだけが俺の中を不快に満たしている。

P.415

―――マリアさまはせっせと俺の世話をしてくれて

「何か食べないと今度はコウが倒れてしまいますわ」

用意されたのはサラダとオートミールと野菜スープ、ホットミルクだった。

俺はホットミルクだけに口をつけ、後は手を出す気になれなかった。

マリアさまもそれ以上は強引に勧めてくることはなかった。

「今朝は冷えますわね」

話題を変えるように暖炉に薪をくべながらマリアさまは肩に羽織ったショールの前を合わせる。

それでも寒かったのか彼女は「くしゅん」小さくくしゃみをして鼻を押さえた。

俺は自分が羽織っていたガウンを脱いでマリアさまの肩にそっと掛けた。

何でだろう……

あのステイシーの見事なブロンドが……マリアさまのそれと良く似ていたから

―いつもより優しくなりたかったのかもしれない。

マリアさまは肩に掛けたガウンの裾を握り

「ありがとう」

オータムナルさまと同じサファイヤブルーの瞳を俺に向けてきた。

それすらもステイシーと重なるが、

マリアさまはステイシーではない。

ステイシーの代わりなんて誰もなれない。

そう

俺の愛した人はこの世のどこにも

居ないのだ。

P.416

「ねぇ…!見て!コウ!!寒いと思ったら……

雪が降ってますわ」

マリアさまは窓の外を指さしてはしゃいだ声をあげた。縦長の窓まで走っていかれる。

「雪………?寒いと思ったら……」

俺もマリアさまにならって彼女の横で窓の外を見上げると

薄雲が覆った白い空から、ふわりふわりと綿毛のような雪がゆっくりと舞い降りていた。

「雪、なんて本物をはじめて見ますわ!

なんて素敵!食べたらきっと甘い味がするに違いありませんわ」

マリアさまは子供のように無邪気な笑顔ではしゃいだ声を挙げ、うっとりと頬を緩ませている。

「え……はじめてなんですか……?」

それには俺の方がびっくりだ。

「わたくしが見たのははじめて、って意味ですわ。

わたくしの生まれる前、お兄様がまだお小さい頃、一度だけ降ったことがあると

お兄様から聞いていたの。

ねえコウ、きっととても甘い味がしてよ?」

「雪は……甘くないですよ。味なんてしません」

P.417

俺が苦笑いをするとマリアさまは少し残念そうに

「そう?」と首を傾けた。「コウ、あなたの育った国……日本では雪がたくさん降って?」

「いえ……俺の育った土地は暖かい土地だったのでそれほど……年に一回降るか降らないかですね。

でも……仕事で住んでいたマンハッタンでは雪がすごく降る場所で―――」

言いかけて俺は口を噤んだ。

ステイシーと過ごした、マンハッタンのあの寒くて長い冬。

仕事の派遣先のロシアは非にならないほど寒かったけれど

でも

寒いね

It's cold.

そう言い合って笑いながら抱き合った時間の

なんと短かったこと―――

あのとき、あの雪の日―――こうなる未来が分かっていたのなら、二度と彼女の手を離さなかったのに―――

俺は今

また大切な人をその場所へ送りこもうとしている。

「マリアさま……すみません。もう少しだけ、渡米するのを待っていただいてもよろしいでしょうか」

「ええ……もちろん、よろしくてよ?でもどうして…?」

「この国に拘束されていて、知人に連絡も取れない状況なんです……」

少しでもお腹が目立ってくるより前に、何よりマリアさまの体調がよろしいときに

アメリカに渡っていただきたかったのだが

思わぬ番狂わせだ。

P.418

「わたくしが赤ちゃんを産んで無事この国に戻ってきたら

あなたがわたくしの子供のお世話係よ?」

マリアさまは朗らかに笑って腹部を撫でさすった。今もなお、彼女のお腹の中で新しい命を育んでいる、まだ見ぬ子を想って―――

その顏は慈愛に満ちた聖母マリアさまのそれと

同じだった。

「約束してコウ…

決して無茶しない、と―――

あなたはわたくしのガーディアンエンジェルなのでしょう?わたくしを最後まで守ってくださる守護天使」

マリアさまはその深い青色の瞳をゆらゆら揺るがせて、俺に小指を突き出してきた。

指きり――――

俺は彼女のほっそりと長く美しい小指に自分の指を絡ませ、マリアさまの額にコツン…そっと額を合わせた。

「約束します。

俺は必ず―――この国の平和を守ってみせます。

ですから貴女もどうかご無事で―――」

P.419

マリアさまのガーディアンエンジェルは俺だ。

俺のガーディアンエンジェルは

オータムナルさま。

でもステイシーには

誰も居なかった。

たった一人………

ごめんね

寂しかったよな

辛かったよな

護ってあげれなくて、救ってあげられなくて

ごめん

―――

一人雪の降る中庭を、この前オータムナルさまが着せてくれたマントを羽織り、俺は白い雪の絨毯を歩いた。

今朝飲んだミルクの色をした絨毯は、どこまでも続いている。

どれぐらい歩いただろう。

俺はいつの間にか中庭の噴水まで歩いてきたみたいだ。

いつ見ても圧倒される大きな四大天使たちが羽を広げて、空虚な白い目で俺を見下ろしていた。

噴水の水は気温の低下で表面が僅かに凍っていた。薄氷を貼った水面に、俺の顔を映す。

なるほど、マリアさまが心配してくださった理由が分かる。

酷い顔色だ。生気はなく、ただ―――感情をどこかに置き忘れてしまった無機質な表情が映っていた。

まるで人形みたいだ。

いや

人形ですらもっとまともな表情を浮かべている。

俺は―――

ステイシーの遺骨を発見したときから今まで、涙を流さなかった。

俺は、

人間としてどこか欠陥品なのだろうか。

そんなことを考えていると、芳しい紅茶の香りを、あの独特な甘くも深みがある香りをいっぱいに感じた。

その香りはマントから香ってくるようで、

オータムナルさまが愛用なさっていた物なのだろう。と気づく。

なんか……

こうやっているとオータムナルさまに抱きしめられているみたいだ。

でも

俺の隣に彼はいない。

マントの裾がはためいて、後ろを僅かに振り返ると

当然ながら足跡は一人分しか残されてなかった。

それが何だかとても寂しい。

寂しい

悲しい

誰か

俺を―――――

助 け て く れ

「こんなところで何をしておる。

風邪ひくぞ、

紅」

P.420

深いグレー色のスーツの上に、黒いトレンチコートをだけを羽織って、首にはワイン色のマフラー。

そのコートの裾やマフラーの端が風でゆらゆら揺れている。

いつもそうだ。

俺が守ってあげたい、と思っているのに、

俺が助けてほしいとき必ず彼は現れる。

どうして……

「どうして貴方はタイミング良く現れるんですか」

「さぁな。それは分からぬ。

だが

お前に呼ばれた気がした」

「答えになってませんよ」

思わず苦笑を漏らした。つもりが……うまく笑えた自信がない。

顏が変な風にひきつったのが分かった。

思わず顔を覆った。指の隙間から白い雪の絨毯が見える。

ゼロポイントで見た砂の雪ではなく、これは本物の雪。

いずれ消えてなくなる。

悲しみが―――雪のように溶けてなくなるものなら良いのに。

ぽつり……雪の上に一粒の水滴が垂れ落ち、それが俺の目からこぼれた涙だと分かった。

何で――――……

何で、今――――

ステイシーの白骨化した遺体を見つけたときから今まで俺は涙を流さなかったのに。

何故

俺が望むから――――?

俺がオータムナルさまのことを欲しいと――――願ったから

望むのは―――

……近くに………

もっと近くに―――

ただそれだけでいい。

「紅、私を呼べ。

お前が私を必要とするのなら、

私はお前の元に飛んでいく。

どんな状況でも―――

お前を離したりはしない。

私の名を呼べ」

オータムナルさま

俺のガーディアンエンジェル

P.421

愛しい人の名前を呼ぶ。

まるでこの世にはじめて生を受けた赤ん坊のように、

或は壊れたラジカセのように

俺は彼の名前を呼んだ。

オータムナルさま

――オータムナルさま

オ ー タ ム ナ ル さ ま

彼は俺の一言一言に頷いて、ただ俺の頭をその厚い胸板へと引き寄せ

大きな手で包み込んでくれた。

俺は泣いた。

彼の背に縋って―――爪が彼の背中に食い込むほど強く抱きしめて

ただ

泣いた。

P.422

オータムナルさまが俺の頭を強く掻き抱いて、俺の名前を何度も呼んでくれた。

紅

―――紅

紅

――――

――

俺はされるがまま、彼に腕を引かれ、彼の部屋へと足を踏み入れた。

「紅、私の名を―――呼べ」

何度目かの囁き声に俺は応えるべく口を開いたが

「オータムナルさ……」

彼の名前を呼ぶ前に、その口を彼の唇によって塞がれた。

最初は遠慮するような……ついばむ口づけだったのに、俺は自ら彼の口腔内に舌を入れると彼はそれに応えてくれた。

キスをする。

――抱きしめ合う。

―――――着ている服を自ら取り去る。

一連の動作さえも億劫で、俺は乱暴にシャツを腕から抜き取った。

誰でも良かったわけじゃない。

ただ

今は凍えるように寒い心と体を温めてほしかった。

「Kou」

名前を呼ばれた。

白いシャツが同じ色のシーツの上に落ち、

パサッ

渇いた音を立てた。

そのシーツの色は先ほど見た雪景色のそれと酷似していた。

―Kou

まるで上質な金糸のごとく見事なブロンドに指を絡めると、それはしっとりと俺の指に馴染んだ。

Kou

「Staicey?」

無意識に発した言葉で、はっとなった。

目を開いて目の前に居る

オータムナルさまを

見上げると、彼は今にも泣きそうに美しいサファイヤブルーの瞳を揺らしていた。

―誰でも良かったわけじゃない-

P.423

言い訳すら思い浮かばなかった。

オータムナルさまはそれ以上、何かを言うわけではなかった。

気分を害された様子もなかった。

ただ、ただオータムナルさまを凝視して固まったままの俺の―――

頬を優しく包み込み、彼は少し悲しそうに笑った。

スルッ

オータムナルさまはご自身の首に巻き付いたネクタイをワイシャツから滑らせ取り外すと、それをそっと俺の目元まで―――……

いつもより密度の高い紅茶の香りが鼻孔をくすぐり、それをしっかりと感じる暇もなく

―――視界が暗くなる。

ネクタイが俺の頭の後ろでゆるく結ばれる。

突然の闇に戸惑った。

どうしていいか分からず不安げに指をネクタイに彷徨わせていると、オータムナルさまはやんわりとその手を払った。

「見たくないことは見なくて良い。

お前が私に誰を重ねていようが、何とも思わない。

今だけは………

お前を汚れた世界から

悲しい世界から

連れ出してやる」

P.424

カチャカチャ……

何の音か最初は分からなかったが、それが俺のベルトのバックルを外す音だと分かった。

そのままスーツパンツと下着をずり下ろす気配を感じ―――

俺は目隠しをされたまま、暗い視界の中ひたすらに困惑した。

「オ……タムナルさ……ま!?」

「しー」

オータムナルさまは俺の唇に指を当て、俺の耳元でそっと囁く。

「私を……サマンサ……いや、ステイシーだと思えば良い」

そ……ん、なこと言ったって……!

大した抵抗もできず、やがて俺の中心をオータムナルさまの唇が包んだ気配を感じて

「オータムナルさ……!」

ここにきて身をよじると、逃がすまいと彼の両手ががっしりと俺の腰を掴み、俺の両脚を開く。

どんな格好をさせられているのか分からないが、想像するだけで顏から火が出そうだ。

けれど

すっぽりと彼の口に収まった俺の中心は、やがて彼の織りなす口の律動と共に呼び寄せられた快感に硬度を増していく。

「……お…願いです……!

おやめ……ください……」

言葉とは裏腹に、俺の中心は体中の血管がそこに集中したように熱を持ったように熱くなっていく。

腰に強烈かつ甘い痺れが走った。

そそり立つそれをオータムナルさまは咥え、すすり―――早くも蜜を垂らし出した先端をやらしい音を立てながら舐め上げる。

P.425

オータムナルさまの舌は俺の中心と同様、熱かった。

どちらの体温か分からない―――まるでドロドロに溶けてしまいそうな心地良さと強烈な快感の中、何とか自我を保とうと努力する。

「……おやめ……ください……どうか…!」

真っ暗な視界の中、ほとんど泣き声に近い懇願をすると

濡れた卑猥な音を立てながらオータムナルさまの声が聞こえた。

「言ったろう?

見たくないものは見なくても良い―――と。

今は―――

お前の世界で、お前が見たいものだけを見るがいい」

俺が見たいもの―――

ネクタイを解いて

俺はあなたの顏が見たい。

けれど今は―――

涙が邪魔をして、きっとあなたの顏ですら滲んで見えるだろう

「……………っつ―――――」

俺は暗い世界の中―――

温かい口腔内に欲望を放出させた。

P.426

――――

―――

俺は……

――――最低だ。

あの一瞬、オータムナルさまにステイシーを重ねた。

彼は最後まで……いや俺が果てた後も、優しくしてくれた。

ただ頭を撫でて、胸に掻き抱かれて、優しく抱きしめられて―――

ずっと……

ずっとこうされたいと願っていたのに、今はその腕から逃げ出したくて仕方がない。

けれど脱力しきった俺に、逃げ出せるだけの体力もなく

罪悪感と幸福感をぐちゃぐちゃに混ぜ合わせて、でも結局俺はこのぬくもりを手放したくなかったのだ―――

目を閉じなくても、今は俺の視界を深い闇が包んでくれている。

「大丈夫。

お前は強い男だ。

―――必ず、立ち直れる。

けれど弱い部分もある。私にだけ見せておくれ。

私はお前の全てを受け入れるから」

オータムナルさまの囁き声がまるで子守歌のように聞こえて、俺は目の前に広がる闇にやがて全てを委ね、

眠りに落ちた。

P.427

泣き疲れたのだろうか―――

それとも彼の腕のぬくもりが思いのほか温かかく、心地が良かったからだろうか。

その日俺は何日かぶりに眠った。

目を覚ますと―――

眩しいぐらいの光が視界に飛び込んできて、俺は目をしかめた。

再びゆっくりと目を開けると、隣にオータムナルさまのお姿は

――――なかった

ただ

その場所に温もりと香りだけを残して―――

その場所に手を這わし、その温度に―――またも涙が零れ落ちた。

――――

――

脱ぎ捨てたはずのシャツとスーツパンツ、下着類はきちんとたたんでカウチに置かれていて

裸のままベッドから降り立ち、俺はそれをことさらゆっくりと身に付けた。

着替えている間、オータムナルさまが戻ってこないだろうか、と思って。

けれど彼は

―――現れなかった。

P.428<→次へ>

雪に願いを

冬の夜

キミへの気持ちを窓に託しました

たった一言が言えない私は臆病者ですか?

でも今はこれが精一杯

雪に想いを

『次はお天気コーナーです。今日から明日にかけて低気圧が日本の南を発達しながら東北東に進み、明日には日本の東に進む見込みです。

関東甲信地方では今夜から雨が次第に雪に変わり、あす午前中にかけて山沿いを中心に、平野部でも積雪となる所がある見込みです。雪による交通障害、架線や電線、樹木等への着雪、路面の凍結に注意してください』

今朝のワイドショーのお天気キャスターの言葉を思い出したのは、勤めている会社の定時を迎え業務を終えたときだった。

「えー!やだっ!雪降ってるじゃん」と誰からともなく声が挙がり

「ホントだー、私傘持ってきてない」

「どうりで冷えると思った」

と同僚たちが次々と口にする。

またも誰かが「せっかく彼氏に買って貰ったバッグが濡れちゃう」と言い出し、それでもちっとも困った様子ではなく、どこか誇らし気だ。

そしてその周りの女子たちが盛んに羨ましがる。

「いいなー、でもあたし今度のクリスマスにダイヤの指輪ねだっちゃうんだー」と一人の女の子。

「いいなー!」黄色い声に、私は苦笑いを浮かべるしかない。ここでの男の年収と、女の品格は反比例する。いかにいい服を着るか、いかにいいバッグを持つか、いかにいい男を彼氏にするか、年中こんな会話でうんざりする。

かと言って輪に加わらないわけにはいかない。仕事とプライベートの内容こそ比例するのだ。

P.1

「仁科《にしな》さんはいつも素敵な服着てますよね」ふいに一人から話題を振られた。

「えっ、そう?」私は曖昧に笑って言葉を濁した。今日の服装は白いタイトワンピ。腰回りに太いベルトが巻き付いていて、ちょっと豪華に見えるゴールドのバックルがワンポイント。

そして同じくゴールド系のスパンコールが襟元に入ったコートを腕にかけて帰りたいアピール。

シンプルな服装だったけど、流石は目が肥えている女子たち。すぐにそれが高価なものだと見破った。女のチェック程厳しいものはない。私がオシャレをするのは対、男ではなく、彼女たちの為。

「仁科さんてぇ、結婚しないんですかぁ」間延びした話し方が赦されるのはこの年代の特権だ。

「結婚ね……相手がいないから」私は適当にごまかして再び言葉を濁した。

こう言っておけば大抵の女は引き下がる。私が長い間、人付き合いをしてきて、これが最良の方法だと知ったのはつい最近のこと。

私がこの会社に勤めはじめて五年になる。この会社での女性正社員では長いほうだ。後から派遣された若い女の子たちから見れば私なんてお局のようだった。

「そう言えばぁ仁科さん、この前見ちゃったんですぅ」一人の女の子が思わせぶりに口元へ手をやった。

短く切った髪にはパーマがあててあり、傍から見ればマシュマロのように可愛らしい女の子だ。

だが、そんな可愛らしさに惑わされてはいけない。女はいつでも顔の下にしたたかな一面を隠しているのだから。

P.2

「何を?」私は平静を装って取り澄ました。

もしかして“アイツ”と居る所を見られた?と思ってドキリとしたが

「この前の金曜日、青山のイタリアンレストランで、経理の前田さんと一緒にいるところぉ」

ああ、そっちか。とちょっとほっと安堵する。

「ええー!!」周りから黄色い声が飛ぶ。私は思わず頭を押さえたくなった。

そう、確かに経理の前田に誘われて先週の金曜に青山まで行った。

でも食事をしただけで、別に艶かしい関係ではない。だが、ここで重要なのが、経理の前田という男、この会社ではなかなかのハンサムでしかも独身、きさくな性格をしているわりには頼れる上司でもあるのだ。そうゆう男を若い女性社員が放っておくわけがない。

「いいなー、ねえお二人って付き合ってるんですか?」

食事をするイコール男女の関係と、どうして若い子たちはそう短絡的なのだろう。私はこの場から逃げ出したくなった。だけど、この場から立ち去ると認めたことになってしまう。

「別に、ただお食事に誘われただけよ」

「うそー、絶対前田さん仁科さんのこと狙ってるわよぅ。だって、あたしたちがいくら誘っても全然だったのよー。それなのに前田さんは仁科さんのこと」

嫉妬心と羨望の眼差しで見られ、私は思わず後ずさり。

何とか前田との話を切り返し、従業員出入り口から女子の群れに混ざって出てきた所だった。

遠くで派手なエンジン音が聞こえてきて、この狭い路地裏へと近づいてきた。この聞き慣れたエンジン音。私は嫌な予感がして思わず一方通行の標識を見つめた。

「よーう、仁科」黒のポルシェの窓から腕を出し、銜えタバコをしながら九条《くじょう》が手を振っている。

「やっぱり」

私は、今度こそ頭痛をこらえるように頭をしっかりと押さえた。

P.3

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」

この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。

「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。

「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」

「あんたっていつも何で急なのよ」

私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。

「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」

女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。

上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。

そう

どこからどーみてもこいつは

ホスト。

P.4

「仁科、今終わりか?これから飯でも食わねー?」

この状況を知らずに能天気に笑ってるその整った横っ面に今すぐ張り手を食らわせたい。

「あ、あんたいつ東京に戻ってきたわけ?」私は女の子の群れから一人離れると、九条の車に近づいた。

「あー、悪い。三日ぐらい前かな?この前言ってた日本料理屋行こうぜ」

「あんたっていつも何で急なのよ」

私が声を潜めて九条を睨んでいるときだった。

「えー、仁科さんの彼氏さんですかぁ?かっこいい!」

女の子たちの視線が九条に移った。予想していなかった最悪の事態。

上半身しか見えなかったが、今日の九条は黒いジャケットの中に白いカットソーを着ていて、真冬だって言うのに襟ぐりに濃いサングラスをかけている。いつものように髪をラフにセットしてあって、左耳には輪っかのようなピアスが三つ光っていた。

そう

どこからどーみてもこいつは

ホスト。

P.4

でも勘違いしてもらっては困る。私はこいつの客じゃない。東京を離れていたのも、大方客の一人と遠征旅行でもしていたのだろう。

「違っ!こいつとは単なる腐れ縁。彼氏とかじゃないから」

と慌てて否定するも秒の単位で噂が回るこの会社で明日の朝には『仁科さんて、ホストに貢いでるらしいよ』とあちこちで言われるに違いない。

くらり、と眩暈が起きた。

腐れ縁、と言うのは間違いない。中学からの同級生だから。

「じゃあ、本命は前田さんですかぁ?」女の子達が興味津々で目を輝かせている。

「前田??ひどいなー、仁科ぁ。俺たち何度もセック……もがっ」

最後の方が言葉にならなかったのは私の手が九条の口を塞いだから。

ふざけんな!何言い出すんだこいつぁ!!

空気読めっつうの!

と言うことを目で訴えると、流石に冗談が過ぎたと思ったのか九条は苦笑い。

「で?行くの?行かないの?」せっかちに聞かれて

「わかったわよ!行くわよ」半ば怒鳴るように九条を睨みつけると、私はそそくさと助手席に回った。

「それじゃ、私はこれで。お先に」女の子たちにはなるべく平静を装って、にこやかに手を振る。

ため息をついて車の助手席を開けると、運転席から九条が笑顔で手を差し伸べてきた。

「ただいま、仁科」

昔とちっとも変わらない笑顔。眉が下がり、目を細める、優しい笑顔。そして時々その低い声で呼ばれる、自分の名前。何だかくすぐったいが、この笑顔を向けられたら、たとえ九条の勝手に振り回されても、赦せてしまう。

「……おかえりなさい」私は俯くと、小さく返事を返した。

P.5

前述した通り私と九条とは中学からの付き合いだ。かれこれ十年以上の付き合いになる。十年、と言う歳月は長く感じられるけれど、その間に音信不通になったり、そしてどこからか連絡先を入手して電話を寄越して来たり、をだらだらと繰り返している。

でも、私たちははっきりと『付き合って』はいない。もちろん九条のブラックジョークの『体の関係』もない。

あるのは中学生から変わらないノリと

私が九条のこと「好き」

と言うことだけ。歳を重ねて、九条がホストになって……あ、今はホストじゃなくホスト店を経営してるオーナー様でもあったかしら。とにかく環境は変わったものの、不変的な何かは確実に存在している。

パワーウィンドウの外をちらほらと雪が降っていた。

「北海道行ってきたんだ~土産に蟹買ってきてやったぞ」と九条は運転しながらどこか楽しそう。

「北海道……ここより雪が多そうね」ぼんやりと呟きながら、九条に気づかれない程度にこっそりと、外気との差で曇った窓ガラスに、人差し指で

『好き』

と書く。

私の書いた文字は私の体で隠れて九条からは見えない。

「蟹すきしようぜ~、お前んちで」

「何であんたを一々上げないといけない?」

言い合いをしながら、やがて私のマンションに着く頃にはみぞれになった大粒の白いものが私の『好き』をかき消す。

「だってお前んち床暖あるじゃん?」

「そんな理由かよ」

中学生から変わってないこの関係とノリ。

今はまだ―――

この関係でいいや。

~FIN~

P.6